Affaire Fauré Le Page 1717 : quand la Cour de cassation interroge une nouvelle fois la Cour de justice sur la question de la déceptivité

Et de trois ! Pour la troisième fois en moins de six mois, la Cour de cassation décide d’interroger par voie de question préjudicielle la Cour de justice afin qu’elle se prononce sur l’interprétation à donner à l’une des dispositions de la directive (UE) 2015/2436 (Com. 10 janv. 2024, n° 21-23.45, Prop. intell. 2024, n° 92, p. 60, obs. J. Canlorbe). Plus encore, après une question posée à propos de la potentielle déceptivité d’une marque composée par un nom de famille (Com. 28 févr. 2024, n° 22-23.833, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. Y. Basire), la chambre commerciale de la Cour de cassation décide, une nouvelle fois, de solliciter la Cour de justice sur la notion de déceptivité.

Contexte

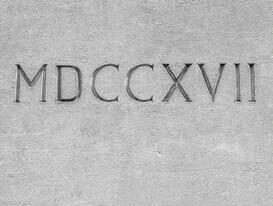

L’affaire, qu’il conviendrait plutôt de qualifier de saga, porte sur la marque « Fauré Le Page 1717 ».

La société Maison Fauré Le Page exerçait, depuis 1716, l’activité d’achat et de vente d’armes, de munitions et d’accessoires en cuir. En 1992, elle fit l’objet d’une dissolution ayant eu pour conséquence d’entrainer le transfert universel de son patrimoine à son actionnaire unique : la société Saillard. En 1989, cette même société déposa la marque française « Fauré Le Page » pour désigner les produits « armes blanches ; armes à feu et leurs parties ; munitions et projectiles ; explosifs ; supports pour le tir ; cartoucheries ; cuir et imitations du cuir ; malles et valises ». En 2009, la société Saillard céda cette marque à la société Fauré Le Page, nouvellement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qui, pour sa part, déposa, en 2011, la marque française « Fauré Le Page 1717 » afin de désigner, en classe 18, les produits « cuir et imitation du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs à main ». Cette marque vit, toutefois, sa validité contestée dans le cadre d’une action en nullité, le demandeur en nullité, la société Goyard ST-Honoré, invoquant le fait qu’elle pouvait tromper le consommateur sur la date de création de l’entreprise du fait de la présence du nombre « 1717 ».

Dans un premier arrêt du 4 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris releva que la mention « 1717 » n’était pas susceptible d’être interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création de la société titulaire « mais plus certainement comme se référant à l’époque de la création de la maison éponyme dont elle est le successeur, la différence d’une année n’étant pas significative » (Paris, 4 oct. 2016, n° 15/04193).

L’arrêt fut censuré sur ce point, la Cour de cassation reprochant à la cour d’appel d’avoir considéré que la société titulaire de la marque litigieuse était le successeur de la Maison Fauré Le Page, « sans préciser la signification de cette qualification, ni constater que cette société aurait continué ou repris les activités de la société Saillard ou qu’elle serait aux droits de cette dernière, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi cette société était en droit, du seul fait de la cession de la marque "Fauré Le Page", de se prévaloir, auprès du public concerné, de l’ancienneté de la Maison Fauré Le Page » (Com. 27 juin 2018, n° 16-27.856, D. 2019. 453, obs. J.-P. Clavier et N. Martial-Braz ![]() ; Dalloz IP/IT 2018. 692, obs. K. Disdier-Mikus et H. Miereanu

; Dalloz IP/IT 2018. 692, obs. K. Disdier-Mikus et H. Miereanu ![]() ).

).

La cour d’appel de renvoi retint, alors, que le nombre 1717 dans la marque litigieuse était une référence à la date de création de la société Fauré Le Page, au XVIIIe siècle, susceptible de tromper le public en créant un risque de confusion sur l’origine des produits visés à l’enregistrement, en lui faisant croire qu’ils proviennent d’une société Fauré Le Page, ancienne de plusieurs siècles, ce qui est un gage de savoir-faire, de qualité et de sérieux pour le consommateur des produits en question. Le risque de tromperie était, par conséquent, suffisamment établi. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation est saisie une nouvelle fois, à la suite du pourvoi du titulaire de la marque « Fauré Le Page 1717 », et qu’elle décide d’interroger la Cour de justice.

Question préjudicielle

La Cour de cassation relève, dans un premier temps, que le caractère exemplatif de la liste de l’article 3, paragraphe 1, sous g) de la directive (UE) 2008/95 semble compatible avec le fait de retenir une tromperie quant aux caractéristiques de l’entreprise, titulaire de la marque, ces informations – fausses – pouvant conduire le consommateur à croire à la qualité ou au prestige des produits concernés. À cela, s’ajoute un sondage produit par la société Goyard ST-Honoré qui met en exergue le fait que l’ancienneté d’une entreprise revendiquée par une marque influence la décision du consommateur. La Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le caractère déceptif d’une marque « ne se limite pas à un message trompeur sur les seules caractéristiques du produit ou du service ou certains d’entre eux, mais peut concerner les caractéristiques de l’entreprise titulaire de la marque elle-même ». Il peut en aller ainsi de son ancienneté, lorsque le consommateur peut en déduire que le produit qui en est revêtu possède certaines qualités ou jouit d’un certain prestige, ces éléments étant susceptibles d’influencer sa décision d’acquérir le produit. La Cour de cassation indique à ce titre qu’il s’agit d’autant d’éléments dont il peut être tenu compte aux fins d’apprécier l’atteinte à la qualité des produits, comme la Cour de justice a pu l’affirmer dans sa décision Copad (CJCE 23 avr. 2009, aff. C-59/08, PIBD 2009. III. 1086, Dalloz actualité, 30 avr. 2009, obs. J. Daleau ; D. 2009. 1276, obs. J. Daleau ![]() ; RTD com. 2009. 706, obs. J. Azéma

; RTD com. 2009. 706, obs. J. Azéma ![]() ; JCP E 2009. 1675, note C. Caron ; Propr. industr. 2009. Comm. 38, note A. Folliard-Monguiral).

; JCP E 2009. 1675, note C. Caron ; Propr. industr. 2009. Comm. 38, note A. Folliard-Monguiral).

Pour autant et comme l’invoque la société Fauré Le Page, la déceptivité, envisagée comme motif absolu de refus ou de nullité, implique que la marque trompe le consommateur, non pas sur l’entreprise titulaire des droits, mais bien sur les caractéristiques des produits ou des services désignés dans les registres. La jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne retient également que la mise en œuvre de ce motif – visé à l’article 7, paragraphe 1, sous g) du règlement sur la marque de l’Union européenne – implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services couverts par la marque et que ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits ou les services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il est trompé par la marque (v. la jurisprudence citée au pt 24 de la décis. ; Trib. UE, 29 nov. 2018, Khadi, aff. T-683/17, pt. 53 ; 29 juin 2022, La Irelandesa, aff. T-306/20, pts 56 et 57, RTD com. 2022. 761, obs. J. Passa ![]() ; 29 nov. 2023, MyBacon, aff. T-107/23, pts 29 et 30, D. 2024. 515, obs. S. Chatry, J. Douillard et A. Mendoza-Caminade

; 29 nov. 2023, MyBacon, aff. T-107/23, pts 29 et 30, D. 2024. 515, obs. S. Chatry, J. Douillard et A. Mendoza-Caminade ![]() ).

).

Plus encore, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a déjà retenu qu’une marque composée de l’élément « depuis 1798 » était sans incidence, en ce que le fait que le titulaire possède « le titre de maître artisan depuis 1798, voire que son entreprise ait été créée en 1798 ne confère aucune caractéristique particulière aux produits et services et par conséquent ne crée aucune attente spécifique de la part du consommateur qui impliquerait l’existence d’une tromperie effective ». Si une telle marque peut, tout au plus, être appréhendée comme laudative, elle n’entre toutefois pas en contradiction avec les produits et services désignés (EUIPO, division annulation, 27 nov. 2019, n° 19646 C).

Cette antinomie légitime, dès lors, de saisir la Cour de justice, la Cour de cassation décidant de poser deux questions.

En premier lieu, la Cour de cassation s’interroge sur la portée de la mention d’une date dans une marque. En effet, est-ce que la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur des caractéristiques non matérielles des produits en question, permet de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ? En cas de réponse négative, est-ce qu’une marque peut être considérée comme déceptive lorsqu’il existe un risque que le consommateur des produits et services qu’elle désigne croie que le titulaire de celle-ci jouit d’une ancienneté séculaire dans la production de ces produits, leur conférant une image de prestige, alors que tel n’est pas le cas ? De même, faut-il, pour constater la déceptivité d’une marque, qu’elle constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, de sorte que le consommateur visé soit amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité ?

Éléments de réflexion

Bien qu’il ne constitue pas le motif absolu de refus ou de nullité le plus important dans la liste de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins que le vice de déceptivité s’avère délicat à appréhender et, partant, se veut particulièrement stimulant intellectuellement, comme en atteste ce nouveau renvoi préjudiciel. En outre, et bien qu’il ne nous appartienne pas d’anticiper une quelconque réponse de la Cour de justice, ce renvoi préjudiciel amène son lot de commentaires, voire de critiques.

En premier lieu, il est important de rappeler, tout comme la Cour de cassation le fait, que si l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle vise la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, cette liste n’est qu’exemplative comme le laisse entendre l’usage, dans cette disposition, de l’adverbe « notamment ».

La notion de « qualité » est, par ailleurs, de nature à être interprétée largement, celle-ci pouvant inclure toute forme de caractéristique. La jurisprudence a, ainsi, fait application du vice de déceptivité pour les marques susceptibles d’induire en erreur sur la nature des produits ou des services, à savoir lorsque le signe distinctif renvoie faussement à une caractéristique du produit ou du service que le consommateur peut légitimement rattacher à celui-ci. Les exemples sont nombreux et, parfois, particulièrement anciens : la marque « Abricot » a été considérée comme trompeuse pour des produits de beauté et cosmétiques n’étant pas à base d’abricot (INPI, décis. dir. général, 7 sept. 1984, PIBD 1984. III. 235) ; la marque « Porcelaine Bleue » pour des objets qui ne seraient pas en porcelaine ou de couleur bleue (INPI, décis. dir. général, 1er mars 1988), la marque « Meteotel » pour des services d’information sur la météo qui n’était pas transmis par voie téléphonique ou télématique mais par satellite (Paris, 12 mars 1997, RIPIA 1998. 104) ; la marque « Lactofree » pour des produits à base de lactose en classe 5 (OHMI, ch. de recours, 19 nov. 2011, R. 0892/2009-1) ; la marque « MyBacon » pour des produits sans viande de porc (Trib. UE, 29 nov. 2023, aff T-107/23, préc.). La marque peut, tout autant, tromper sur la qualité des produits, comme la marque « Servi frais » pour des produits surgelés (Paris, 12 févr. 1981, Ann. propr. ind. 1981. 32). La marque peut également s’avérer déceptive s’agissant de qualités que l’on pourrait qualifier d’« extrinsèques ». Il en va ainsi de la tromperie sur l’origine géographique des produits et des services (TGI Paris, 9 déc. 2016, n° 14/16395, PIBD 2017. III. 91 (« Gold Bavaria » pour des bières ne provenant pas de Bavière) ; Paris, 24 févr. 2015, n° 14/11013 (« Amsterdam Poppers » pour des produits aphrodisiaques ne provenant pas d’Amsterdam) – sauf à démontrer le caractère fantaisiste de cette référence –, des marques faisant référence aux professionnels de la santé, du fait de l’usage des termes « docteurs », « médical », « pharmacie » ou de leurs préfixes (TGI Paris, 8 avr. 2009, n° 07/15826, D. 2009. 2980, obs. E. Fouassier ![]() , à propos de la marque « Le comptoir du pharmacien » jugée déceptive au motif que les produits désignés, s’ils ne relèvent pas du monopole du pharmacien, suggère une fabrication sous le contrôle du pharmacien ou, à tout le moins, une distribution sous le contrôle exclusif de celui-ci ; OHMI, 12 mars 2010, R 0778/2010-1, à propos de la marque « Best Medical », déposée en vue de désigner des chaussures, jugée déceptive dès lors qu’elle était de nature à faire croire que les chaussures en question pouvaient être utilisées dans le cadre de traitements orthopédiques) ou, encore, les marques véhiculant l’idée selon laquelle les produits ou services sont soumis à un contrôle de garantie de la part d’une autorité officielle (Paris, 14 févr. 2017, n° 16/04876, à propos de la marque « Label Vert » qui évoque une certification écologique ; Trib. UE, 13 mai 2020, Bio-Insect Shocker, aff. T-86/19, « La présence du terme "bio" sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur » ; Paris, 1er mars 2016, n° 15/15779, à propos de la marque « Origine France Garantie » ; v. égal., Toulouse, 2 févr. 2011, n° 08/02011, PIBD 2011. III. 256, à propos de la marque « Top Viande » associée à un drapeau et utilisé avec les couleurs bleu, blanc, rouge).

, à propos de la marque « Le comptoir du pharmacien » jugée déceptive au motif que les produits désignés, s’ils ne relèvent pas du monopole du pharmacien, suggère une fabrication sous le contrôle du pharmacien ou, à tout le moins, une distribution sous le contrôle exclusif de celui-ci ; OHMI, 12 mars 2010, R 0778/2010-1, à propos de la marque « Best Medical », déposée en vue de désigner des chaussures, jugée déceptive dès lors qu’elle était de nature à faire croire que les chaussures en question pouvaient être utilisées dans le cadre de traitements orthopédiques) ou, encore, les marques véhiculant l’idée selon laquelle les produits ou services sont soumis à un contrôle de garantie de la part d’une autorité officielle (Paris, 14 févr. 2017, n° 16/04876, à propos de la marque « Label Vert » qui évoque une certification écologique ; Trib. UE, 13 mai 2020, Bio-Insect Shocker, aff. T-86/19, « La présence du terme "bio" sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur » ; Paris, 1er mars 2016, n° 15/15779, à propos de la marque « Origine France Garantie » ; v. égal., Toulouse, 2 févr. 2011, n° 08/02011, PIBD 2011. III. 256, à propos de la marque « Top Viande » associée à un drapeau et utilisé avec les couleurs bleu, blanc, rouge).

Face à ce double constat – liste exemplative et jurisprudence sanctionnant des qualités « extrinsèques » –, il est tentant, comme la cour d’appel de renvoi l’a fait, de considérer qu’un élément numérique, renvoyant – potentiellement – à une année puisse tromper le consommateur sur l’année de création de l’entreprise titulaire de la marque, qui pourrait constituer un gage de savoir-faire, de qualité et de sérieux. Une telle solution semble, pourtant, difficilement tenable.

La déceptivité, en tant que comme motif absolu de refus ou de nullité, se doit d’être appréciée de manière in abstracto, c’est-à-dire au regard du signe tel que déposé et des produits et services tels que désignés. Partant, une analyse in concreto de la déceptivité, impliquant de tenir compte de circonstances purement factuelles en lien avec l’exploitation de la marque, constitue une erreur de droit justifiant d’être censurée (Com. 15 mars 2017, n° 15-19.513, D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ![]() ; Dalloz IP/IT 2017. 403, obs. Y. Basire

; Dalloz IP/IT 2017. 403, obs. Y. Basire ![]() ; PIBD 2017. III. 284 ; Propr. intell. 2018, n° 66, p. 70, obs. J. Canlorbe ; dans cette affaire, la Cour de cassation est venue censurer avec force une cour d’appel ayant apprécié la déceptivité de la marque litigieuse in concreto ; Com. 7 sept. 2022, F., n° 15-28.822, Dalloz actualité, 21 oct. 2022, obs. P. Favilli ; Dalloz IP/IT 2023. 70, obs. C. Lamy

; PIBD 2017. III. 284 ; Propr. intell. 2018, n° 66, p. 70, obs. J. Canlorbe ; dans cette affaire, la Cour de cassation est venue censurer avec force une cour d’appel ayant apprécié la déceptivité de la marque litigieuse in concreto ; Com. 7 sept. 2022, F., n° 15-28.822, Dalloz actualité, 21 oct. 2022, obs. P. Favilli ; Dalloz IP/IT 2023. 70, obs. C. Lamy ![]() ; Légipresse 2023. 18 et les obs.

; Légipresse 2023. 18 et les obs. ![]() ; ibid. 166, étude Y. Basire

; ibid. 166, étude Y. Basire ![]() ; TJ Paris, 21 janv. 2022, n° 20-00412, Légipresse 2022. 169, étude Y. Basire

; TJ Paris, 21 janv. 2022, n° 20-00412, Légipresse 2022. 169, étude Y. Basire ![]() ; v. égal., la position du Trib. UE dans l’arrêt La Irlandesa qui reprochait à la grande chambre de recours d’avoir tenu compte des conditions d’exploitation de la marque, Trib. UE, 29 juin 2022, aff. T-306/20, RTD com. 2022. 761, obs. J. Passa

; v. égal., la position du Trib. UE dans l’arrêt La Irlandesa qui reprochait à la grande chambre de recours d’avoir tenu compte des conditions d’exploitation de la marque, Trib. UE, 29 juin 2022, aff. T-306/20, RTD com. 2022. 761, obs. J. Passa ![]() ; Propr. industr. 2022. Comm. 42, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2022, n° 85, p. 42, obs. Y. Basire). Cette méthode d’appréciation devrait empêcher l’application de l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle à l’hypothèse ayant conduit au renvoi préjudiciel. Comment, en effet, une telle marque pourrait s’avérer déceptive au terme d’une appréciation in abstracto ? Comment une analyse du signe et des produits et services désignés peut permettre de déterminer une tromperie sur une caractéristique de l’entreprise ? Il conviendrait assurément, dans une telle hypothèse, de se fonder sur des circonstances factuelles, contraires à la logique de l’appréciation de la déceptivité envisagée comme motif absolu de refus ou de nullité.

; Propr. industr. 2022. Comm. 42, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2022, n° 85, p. 42, obs. Y. Basire). Cette méthode d’appréciation devrait empêcher l’application de l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle à l’hypothèse ayant conduit au renvoi préjudiciel. Comment, en effet, une telle marque pourrait s’avérer déceptive au terme d’une appréciation in abstracto ? Comment une analyse du signe et des produits et services désignés peut permettre de déterminer une tromperie sur une caractéristique de l’entreprise ? Il conviendrait assurément, dans une telle hypothèse, de se fonder sur des circonstances factuelles, contraires à la logique de l’appréciation de la déceptivité envisagée comme motif absolu de refus ou de nullité.

La pratique de l’INPI pourrait, toutefois, conduire à sanctionner une telle marque. En effet, contrairement à la position de l’EUIPO (Directives relatives à l’examen des marques de l’UE par l’EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8 ; Trib. UE, 27 oct. 2016, Caffè Nero, aff. T-37/16, pt 53), qui sanctionne au titre de la déceptivité en cas de contradiction manifeste en le signe et les produits ou services désignés, l’INPI adopte une position plus stricte et défavorable aux titulaires. Ainsi, en cas de doute sur le produit ou le service en lien avec la marque et en l’absence d’une précision dans le libellé, l’INPI n’hésite pas à refuser à l’enregistrement ou à annuler la marque litigieuse pour cause de déceptivité. C’est à ce titre que la marque « Malakoff 1855 » a été considérée comme déceptive pour les produits « cacao, glaces comestibles ; biscuiterie ; boissons à base de cacao, de chocolat » dans le cas où ces produits ne contiendraient pas de malakoff (INPI, 4 avr. 2023, NL 22-0115). Il s’agit toutefois là d’une position contestable, qui, d’une part, vient injecter une part de circonstances factuelles dans l’appréciation de la déceptivité et, d’autre part, a pour conséquence directe de priver d’effet utile le mécanisme de la déchéance pour cause de déceptivité.

Au-delà de la méthode d’appréciation, un autre obstacle devrait empêcher de reconnaître la déceptivité d’une marque du type « Fauré Le Page 1717 ». La tromperie, au sens de l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle, renvoie à la tromperie sur les produits et les services. Or, la présente affaire met en exergue la tromperie sur les caractéristiques du titulaire de la marque litigieuse. Une telle tromperie s’avère être hors du champ d’application de l’article L. 711-2, 8°. Il s’agit de la position de l’EUIPO, comme en atteste la décision rendue par la division d’annulation, citée par la société Fauré Le Page, à propos de la marque, qui affirma que « le fait que la titulaire possède le titre de maître artisan depuis 1798 voire que son entreprise ait été créée en 1798 ne confère aucune caractéristique particulière aux produits et services et par conséquent ne crée aucune attente spécifique de la part du consommateur qui impliquerait l’existence d’une tromperie effective » (EUIPO, division annulation, 27 nov. 2019, n° 19 646 C, préc.).

Sans doute consciente de cela, la cour d’appel, suivie sur ce point par la Cour de cassation, essaye d’envisager les conséquences de cette tromperie sur les produits, en indiquant que la référence à l’ancienneté de l’entreprise titulaire de la marque était un gage « de savoir-faire, de qualité et de sérieux pour le consommateur desdits produits ». Si l’on peut effectivement entendre et comprendre l’assertion, il n’en demeure pas moins que du point de vue du droit des marques, il est, une fois de plus, fait référence aux caractéristiques de l’entreprise et non aux qualités du produit. De même, la référence faite à l’arrêt Copad apparaît comme étant inappropriée. Si l’on peut admettre que « l’allure et l’image de prestige » contribuent à apprécier l’atteinte au droit de marque, il est plus délicat d’en tenir compte lorsqu’il convient d’apprécier la déceptivité d’un signe, la logique poursuivie n’étant pas la même. Dans la première hypothèse, il est question de l’usage d’une marque, portant sur des produits authentiques, sans l’autorisation du titulaire, lorsque dans la seconde hypothèse on vise la problématique de l’enregistrement d’une marque. Difficile, dès lors, d’opérer un raisonnement par analogie. De plus, comment devrait-on procéder à l’appréciation de la déceptivité dans une telle situation, l’allure et l’image de marque étant, par essence, des caractéristiques particulièrement subjectives, là où le vice de déceptivité semble devoir être appliqué à des caractéristiques objectives ?

Il semble donc que la déceptivité, au sens de l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle, soit inopérante dans une hypothèse telle que dans l’affaire Fauré Le Page 1717. Pourrait-on, alors, envisager l’application du mécanisme de la déchéance pour cause de déceptivité, visé à l’article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle ? Il est vrai que dans un tel cas, l’appréciation peut se faire in concreto, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Toutefois, là encore, le texte renvoie à une tromperie portant sur les caractéristiques des produits et des services. Notons, pour le surplus, que le principe demeure celui de la libre cession des marques, et ce indépendamment du transfert de l’entreprise, comme le prévoit l’article 22 de la directive (UE) 2015/2436. L’application de la déchéance pour cause de déceptivité en raison d’une tromperie quant à l’ancienneté de son titulaire aurait pour conséquence de remettre en cause le principe de la libre cessibilité des marques, à tout le moins celles composées d’une date.

En réalité, d’autres voies pourraient être préférées. On pense naturellement à la mauvaise foi, qui permet, notamment, de sanctionner le dépôt de marques zombies à la réputation résiduelle avérée au moment du dépôt (v. sur le sujet, Trib. UE, 6 juill. 2022, Ladislav Zdút c/ EUIPO, aff. T-250/21, D. 2023. 474, obs. S. Chatry, J. Douillard et A. Mendoza-Caminade ![]() ) ou de marques trompeuses, mais insusceptibles d’être sanctionnées au titre des motifs absolus, comme dans le cadre de l’affaire La Irlandesa (Trib. UE, 29 juin 2022, aff. T-306/20, préc.). Hors le droit des marques, on pense, tout autant, aux pratiques commerciales trompeuses, l’article L. 121-2 du code de la consommation visant l’hypothèse des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

) ou de marques trompeuses, mais insusceptibles d’être sanctionnées au titre des motifs absolus, comme dans le cadre de l’affaire La Irlandesa (Trib. UE, 29 juin 2022, aff. T-306/20, préc.). Hors le droit des marques, on pense, tout autant, aux pratiques commerciales trompeuses, l’article L. 121-2 du code de la consommation visant l’hypothèse des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

Les voix de la Cour de justice étant parfois impénétrables, il ne s’agit là, que de modestes éléments de réflexions, relevant d’une forme de « droit-fiction », susceptibles de tomber dans l’oubli en fonction des choix qui seront faits par les juges du Luxembourg… affaire à suivre.

Com. 5 juin 2024, FS-D, n° 22-11.499

© Lefebvre Dalloz