De l’état de saleté du véhicule et du refus opposé par le contrôleur technique

Lorsque le contrôleur technique relève que le véhicule est dans un état de saleté empêchant le contrôle, il doit reporter la visite et renvoyer ledit véhicule. Engage ainsi sa responsabilité, la société de contrôle violant cette règle issue de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

La rentrée de la chambre commerciale de la Cour de cassation débute par un arrêt original croisant le droit des contrats spéciaux et celui de la responsabilité civile. Très peu de décisions publiées ont, en effet, l’occasion d’entrecroiser le contentieux contractuel de la vente avec les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds issues de l’arrêté du 27 juillet 2004. La décision rendue le 4 septembre 2024 présente donc un intérêt certain pour la pratique car la situation intéresse une question commune des conflits entre acheteur et vendeur lorsque le premier envisage la résolution de la vente.

Les faits débutent par l’acquisition tout à fait banale d’un véhicule d’occasion (en l’espèce, une dépanneuse) par une personne physique à la suite d’un contrat conclu le 13 mai 2017. Le 6 novembre 2015 et le 15 novembre 2016, le garagiste vendeur dudit véhicule avait soumis ce dernier à deux contrôles techniques successifs par une société professionnelle en la matière. Les contrôles avaient conclu à une corrosion superficielle des longerons gauche et droit. Les longerons sont des pièces du châssis d’un véhicule qui ont une importance cruciale notamment au moment de certains chocs éventuels. Après la vente, notre nouveau propriétaire se rend compte que le châssis est fracturé sur les deux longerons en question. Un troisième contrôle technique intervient le 26 juillet 2017 et aboutit à une interdiction de rouler en raison de la détérioration desdits longerons. L’acquéreur décide, dans ce contexte, d’assigner le vendeur en résolution de la vente et en indemnisation de sa perte d’exploitation et de diverses dépenses en appelant à la cause la société ayant procédé aux contrôles techniques de novembre 2015 et de novembre 2016.

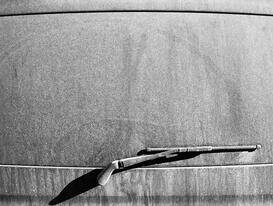

En cause d’appel, la société de contrôle est condamnée à une somme de 933,05 € au titre du remboursement de certaines dépenses dites annexes au profit de l’acquéreur du véhicule d’occasion. Les juges du fond rappellent que la gravité de l’état des longerons était masquée par de la saleté et de la rouille. Le contrôleur technique devait alors exiger un nettoyage de la zone qui lui aurait permis un contrôle visuel suffisant.

La société ayant procédé aux contrôles techniques des années 2015 et 2016 se pourvoit en cassation en estimant qu’un tel raisonnement méconnaît les textes applicables et notamment l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, dans sa rédaction applicable au litige. Nous allons examiner pourquoi le rejet du pourvoi n’est que peu étonnant même si un élément de motivation des juges du fond aurait pu provoquer une cassation.

De la simplicité apparente de la règle

La motivation de l’arrêt du 4 septembre 2024 est occupée, d’une manière significative, par un imposant rappel de la règle de droit applicable au litige. Celle-ci provient d’un arrêté du 27 juillet 2004 dont l’article 5 modifié en 2013 régit la situation qui est celle du contrôle technique des véhicules dits « lourds ». L’observation relevée dans l’introduction du présent commentaire, à savoir celle du nombre très faible de décisions publiées au Bulletin sur la thématique, explique probablement cette proéminence dans la décision du droit applicable à la question litigieuse. Si les rappels opérés sont effectivement longs, ils ne s’avèrent pas inutiles. Loin s’en faut. Ils sont le point de départ d’un raisonnement visant à expliquer le rejet du moyen développé par le demandeur à la cassation même si la décision frappée du pourvoi prêtait le flanc à la critique. Le demandeur expliquait, en effet, que l’arrêt avait à tort relevé que la société ayant réalisé le contrôle technique aurait dû « lever le plateau » pour accéder auxdits longerons défectueux (v. not., pt n° 5, 4° branche du moyen). On observe, ainsi, que la chambre commerciale ne dissimule nullement qu’une telle levée du plateau n’était pas obligatoire eu égard à la rédaction de l’annexe I de l’arrêté de 2004 dont les principaux enseignements sont repris dans l’arrêt (pt n° 8). Nous allons comprendre pourquoi une telle difficulté dans la décision d’appel n’a pas permis, à elle seule, d’entraîner une cassation pour violation de la règle applicable.

Le point central du raisonnement tient, en effet, dans l’idée selon laquelle « lorsque l’état de propreté du véhicule n’est pas suffisant pour permettre l’examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l’habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l’observation "0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle", reporter la visite et renvoyer le véhicule » (pt n° 10, nous soulignons). Cette position est la suite logique des textes utilisés préalablement. En somme, le contrôleur ne peut pas poursuivre la visite et dresser des conclusions qui seraient, de facto, possiblement erronées en raison de l’état de saleté du véhicule qu’il vérifie. L’affirmation ne souffre pas d’une quelconque nuance et reste inscrite dans une certaine forme de simplicité. Cette sévérité s’explique par l’importance cruciale de ces points de contrôle qui peuvent provoquer un accident de la circulation.

En l’état, il existe une certaine différence entre des longerons déformés (cette déformation pouvant arriver par un choc assez simple, par ex. lors d’un créneau mal exécuté) et des longerons purement et simplement défectueux qui ne pourront plus absorber suffisamment les chocs en cas d’accident. Or, cette différence ne peut pas s’observer si l’état de saleté autour des longerons est important. L’explication donnée par la chambre commerciale permet de contrecarrer la deuxième branche du moyen qui tendait à nier cette idée. Quand le contrôleur technique ne peut pas procéder aux vérifications par l’examen visuel des points de contrôle attendus, il n’a d’autres choix que de reporter la visite et de renvoyer le véhicule.

Ce point de départ posé, il ne reste plus qu’à examiner sa conséquence.

De la difficulté d’une application circonstanciée

De facture assez peu complexe d’apparence, la règle ainsi rappelée vient créer, en pratique, des situations parfois complexes. C’est notamment le cas quand il est précisé dans l’arrêt attaqué que le contrôleur technique « aurait dû lever le plateau, ce qui constituait une manipulation simple, pour accéder aux longerons à vérifier » (pt n° 5). Cette affirmation aurait pu entraîner la cassation si aucune substitution de motifs n’avait été possible. Il faut donc examiner pourquoi le rejet du pourvoi s’est finalement imposé.

En réalité, les juges du fond avaient, de manière très intéressante, relevé que la corrosion des pièces des longerons n’était pas visible à l’œil nu en raison de l’état de rouille et de saleté. L’arrêt en déduisait ainsi que le contrôleur technique aurait dû, en suivant la méthodologie précédente, exiger qu’un nettoyage soit réalisé avant de pouvoir exercer correctement son contrôle (pt n° 11). En creux, la pièce nettoyée aurait permis au contrôleur d’arriver au résultat du contrôle technique diligenté quelques temps plus tard ou, du moins, à un état d’alerte pouvant conduire à une telle évolution rapide vers une fracture du longeron.

En tout état de cause, l’engagement de la responsabilité pointée par les juges du fond s’explique parfaitement par l’observation des longerons et de la précision selon laquelle il existait une « corrosion superficielle » sur le longeron droit comme gauche. Or, cette observation est nécessairement contradictoire avec l’inscription dans le même temps de la présence saleté et d’un état de rouille (mention dite « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle ») qui, par définition, ne permet pas de vérifier que la corrosion n’est que « superficielle » et non le signe d’une dégradation plus avancée. Dès lors, le moyen ne pouvait qu’être rejeté. La mention de la levée obligatoire du plateau n’aura, finalement, que des effets peu importants. Tout au plus aura-t-elle entraîné l’espoir d’une cassation mais ce détail n’était que maigre face la saleté de l’état du châssis qui nécessitait selon l’arrêt un renvoi à une visite ultérieure après nettoyage des pièces considérées.

Voici donc un beau cas de droit des contrats spéciaux croisant les spécificités du contrôle technique des véhicules lourds. Lorsque la résolution de la vente est recherchée, des actions annexes peuvent être diligentées contre ceux qui, par leur action, ont pu engager leur responsabilité. Ainsi est-ce le cas d’une société de contrôle technique qui, constatant la saleté du véhicule vendu ultérieurement, contrôle tout de même des pièces alors qu’en pareille situation, le report était la seule issue possible. Ce n’est que lorsque le véhicule présente un état de propreté suffisant que les points de contrôle peuvent être vérifiés.

Com. 4 sept. 2024, F-B, n° 23-13.917

© Lefebvre Dalloz