La mesure de confiscation de l’Athlète de Fano est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme

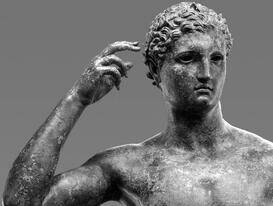

C’est l’histoire d’une statue qui a beaucoup voyagé. Probablement l’œuvre d’un sculpteur grec, elle est sortie des eaux non loin de la côte italienne. Ramenée au port par le pêcheur qui l’a trouvée, sa trace est perdue au bout d’un an. Elle réapparaît quelques années plus tard, en Allemagne, où un marchand d’art la vend pour le compte d’une société basée au Liechtenstein. Le contrat est signé au Royaume-Uni et la statue est envoyée à Boston avant la Californie où elle est exposée, aujourd’hui encore, au Getty Museum à Los Angeles.

Le nom de ce bronze n’est pas défini : Athlète de Fano, Jeune vainqueur ou encore Lysippe de Fano. Il a été découvert en 1964 par un bateau battant pavillon italien non loin de la côte adriatique de Pedaso. Il est également certain que ce pêcheur a ramené la statue au port et que les autorités italiennes n’ont jamais autorisé la sortie de l’œuvre du territoire.

À compter des années 70, l’Italie a réclamé, à plusieurs reprises, auprès de différentes autorités étrangères (allemandes, britanniques, américaines) non seulement la saisie de la statue dans les mains du détenteur mais aussi des informations sur l’entrée de l’œuvre dans les différents pays. Ses démarches n’ont pas abouti et les procédures pénales engagées sur son sol pour exportation illégale d’objet culturel se sont conclues par des abandons de poursuites. En 2018, le gouvernement italien a adopté une mesure de confiscation de la statue laquelle a été confirmée par la Cour de cassation et transmise aux autorités américaines pour exécution.

Cette mesure de confiscation a donné naissance à un contentieux qui s’est prolongé devant la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 1er du Protocole additionnel (droit de propriété).

L’arrêt rendu par la chambre illustre parfaitement chaque étape du raisonnement suivi par les juges européens en matière de droit au respect des biens.

Le gouvernement a d’abord contesté la recevabilité de la requête

L’État défendeur a commencé par contester la qualité de victime du propriétaire, le trust J. Paul Getty (le trust), indiquant que la mesure de confiscation n’avait pas été mise à exécution par les autorités américaines devant lesquelles la procédure était encore en cours. Partant, le requérant n’était, selon lui, que potentiellement victime d’une violation de ses droits, ce que la Cour n’admet que de manière exceptionnelle. Cette dernière n’a pas suivi la position italienne puisque le requérant avait démontré que la mesure avait déjà un impact sur lui : il n’avait pas pu présenter l’œuvre pendant une exposition en Italie en raison du risque de confiscation.

L’Italie a ensuite contesté sa propre responsabilité affirmant que l’exécution de la mesure de confiscation serait nécessairement le fait d’une autorité étrangère puisque la statue n’était plus sur son territoire. Pour répondre à cette objection, les juges européens ont pris appui sur leur jurisprudence classique en matière d’extradition selon laquelle un acte exécuté par un État requis en vertu de ses obligations internationales de mettre en œuvre une décision d’un autre État pouvait engager la responsabilité du pays demandeur. Ainsi, la responsabilité de l’Italie peut être recherchée.

Enfin, le gouvernement défendeur a contesté l’applicabilité de l’article 1er du Protocole additionnel en indiquant que le requérant ne pouvait faire valoir un intérêt patrimonial dans la mesure où il ne pouvait acquérir l’œuvre qui n’avait cessé d’appartenir à l’État. Dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, la Cour européenne a rappelé que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public n’empêchent pas la reconnaissance d’un bien protégé par le droit européen. En l’espèce, elle a considéré que la possession du requérant étant établie depuis plusieurs décennies et que les autorités italiennes l’avaient invité à prendre part à la procédure relative à la mesure de confiscation, reconnaissant ainsi son statut de détenteur du bien.

L’ingérence étatique dans le droit au respect des biens

La Cour a placé son analyse dans le cadre de la vaste marge d’appréciation dont l’État dispose en raison de « la nature unique et irremplaçable des objets culturels ». Néanmoins, les critères de compatibilité de la mesure avec la Convention restent les mêmes : l’ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un but d’intérêt général et être proportionnée à cet objectif. Chaque point était contesté par le requérant.

Ce dernier indiquait que la base légale de la confiscation, à savoir la loi italienne, n’était pas suffisamment prévisible car elle ne déterminait pas le niveau de diligence requis de la part de l’acquéreur d’une œuvre, ne précisait pas que la confiscation était possible malgré la prescription de l’action pénale et l’absence de l’œuvre sur le territoire italien, et n’indiquait aucune limite temporelle pour l’adoption d’une telle mesure. Les juges européens ont étudié le détail de la règle applicable et ont considéré qu’elle était suffisamment prévisible pour répondre aux exigences de l’article 1er du Protocole additionnel.

Le requérant affirmait aussi qu’il n’existait aucun but d’intérêt général. Se référant à des affaires traitées antérieurement, les juges européens ont confirmé que la protection de l’héritage culturel d’un pays est un but légitime permettant d’interférer dans le droit au respect d’un bien. Pour arriver à cette conclusion, ils ont interprété la Convention à la lumière des autres textes internationaux pertinents, notamment les Conventions de l’UNESCO et d’UNIDROIT. Ainsi, d’une manière générale, un tel but est accepté. Toutefois, il faut aussi que ce but général se retrouve dans les faits particuliers de l’espèce : l’analyse du juge national acquiert alors une place prépondérante puisque l’État est « mieux placé que la Cour » pour identifier dans les faits l’expression de l’intérêt général poursuivi. En ce qui concerne la statue objet du litige, les juges nationaux ont suffisamment justifié du lien entre elle et l’héritage culturel italien, ce qui permet à la Cour européenne d’admettre le but poursuivi.

La Cour a davantage pris la responsabilité du raisonnement lorsqu’il s’est agi d’établir la proportionnalité de la mesure de confiscation. Trois points doivent être pris en considération pour mener à bien la démarche : le comportement du détenteur et, en particulier, l’existence d’une enquête en recherche de provenance à défaut de quoi le détenteur fait preuve de négligence, voire de faute ; le comportement des autorités qui doivent agir en temps utiles et de manière appropriée et cohérente ; l’existence d’une indemnisation sans que son absence ne soit, en soi, suffisante pour constater une violation.

Or, s’il a exprimé des doutes sur l’origine du bien lors de l’achat, l’acquéreur de la statue n’a pas effectué de recherches en provenance. Il s’est montré négligent, voire de mauvaise foi, dans la mesure où, indépendamment d’un titre de propriété, la sortie de l’œuvre du territoire italien nécessitait une autorisation officielle qu’il n’a jamais réclamée. La Cour a conclu à l’absence de violation de la Convention.

Cet arrêt permet ainsi de commencer à imaginer la position de la Cour dans d’autres affaires pendantes contre la France concernant notamment une autre statue – en albâtre celle-ci – « Le pleurant n° 17 » du tombeau de Philippe Le Hardi (CEDH, Henrotin-Le Floc’h et autres c/ France, n° 25/19, communiquée en 2020) ou encore le « Fragment à l’Aigle », pierre sculptée provenant de l’ancien jubé de la cathédrale de Chartres (CEDH, Société Brimo de Laroussilhe c/ France).

CEDH 2 mai 2024, The J. Paul Getty Trust et autres c/ Italie, n° 35271/19 (en anglais)

© Lefebvre Dalloz